ISBN:9784478106112

定価:1,600円+税

読みやすさ:★★★★★

対象:Google独自の時間管理ノウハウを知りたい人に。

-時間はデザインできる- デザインスプリントを生み出したGoogleの最速仕事術

かつてのGmailとYoutubeのプロダクトマネージャー2人(うち、ジェイクは“デザインスプリント”の提唱者)によって起案された「メイクタイム」のフレームワークについて書かれた本。

いわゆる作業効率や生産性の向上手段ではなく「自分にとって大切なことをする時間を作り出すためのノウハウ」と著者は言う。

本書3つのポイント

- 1:スケジュールを完全にコントロールすることなど不能である。

- 2:「メイクタイム」の概要

- 3:意志力で行動を変えるより、環境を変えたほうが早い。

1:スケジュールを完全にコントロールすることなど不能である。

「意志力」は脱出口にならず、「生産性向上」も解決法にならない。

スケジュールを完全にコントロールできる人などいない。

だが、自分が「注意を向ける先」=「デフォルトの行動」は自分で完全にコントロールすることができる。人は「何に注意を向けるか」によって自らの現実を作り上げている。

自らのデフォルトの行動を設定し直す事で、時間の使い方を「再デザイン」できる。

そこに、鉄のような自制心は必要ない。

そして、完璧すぎる長期計画も必要ない。

「毎日を完璧に計画する」というありえない考えを捨てる。

完璧を追求することもまた、注意力を奪うものの一つである。

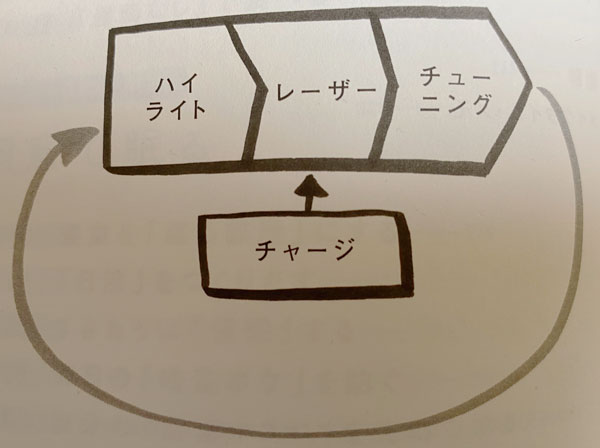

2:「メイクタイム」の概要

ハイライト

「自分が注意を向けるべきもの」=ハイライト。

その日の優先事項として時間を確保するたった一つの活動。

長期目標とタスクの間にある中間的な領域。

他人の優先事項ではなく、自分自身が取り組むべき活動。

このハイライト領域は完全にブロックし、他者に奪われない工夫をすること。

ハイライトとして選ぶべき活動を決める3つの基準に従い、どれに軸足を置いた一日を送るのか?を決める。

- 緊急性:「やらなくてはいけないこと」

その日に絶対終わらせる必要があるタスク。

時間の制約が存在する中規模(10分では終わらないが10時間はかからない)タスク - 満足感:「やりたいこと」

達成する事で最大の満足感をもたらすタスク。

重要度が高く緊急度の低い「いつか実現すべき」タスク。 - 喜び:「好きなこと」

生活に喜びをもたらす行動。

趣味、交流。

意識して使った時間を、無駄とは呼ばない。

レーザー

自ら選んだハイライトに対し完全に一点集中した状態。

自分の集中を乱すあらゆる可能性を遠ざけ、排除する必要がある。

際限なくコンテンツが補充されるメール、SNS、動画…それら「無限の泉」を内包するスマホという存在への接し方を、自ら考え制御する必要がある。

チャージ

集中力の持続のために、脳にエネルギーを与える時間を作る。

運動、食事、睡眠、静寂、親密な時間で充電(チャージ)。

チューニング

振り返り、調整、改善。

ハイライトの時間を作れたか。

喜びを感じられたか。

どれを続けたいか、改善したいか、やめたいか、

これを繰り返すことで、自分に見合った行動システムが形成される。

3:意志力で行動を変えるより、環境を変えたほうが早い。

人は「意志力」だけでは絶対に集中を維持できない。

注意の対象が切り替わる度、再起動のコストがかかる。単純なタスクで数分、複雑なタスクでは更に長く。

集中の維持においては、自らの意思力による我慢大会を行うのではなく、スマートフォンを物理的に遠ざける、つい手が伸びがちなアプリケーションからは常にログアウトしておく等、環境を変えておく事で集中を持続することが可能になる。

また、「自らのデフォルトを設定する」というメイクタイムの原則も、意志力による行動の抑制ではなく環境側を変える考え方と等しい。

★読後の所感

この本では、「完璧な管理など目指すべくもない、できるはずもない」と、繰り返し言及されています。ここに記されたフレームワークは、堅苦しい義務感や意識の高い行動理論を無理やり丸呑みさせた挙げ句に、ようやく辿り着けるかもしれない「生産性向上」のゴールへ導く、という苦行の道のりではありませんでした。

自らの感覚を羅針盤とする、右脳的で優しいタイムマネジメント論。

あまりにカジュアル過ぎて、本当に実利的な時間運用ができるようになるのか?とさえ感じられますが、まずは実践してみたいと思います。

タイムマネジメントの書籍はそこそこの数を読み倒してきましたが、彼らの「メイクタイム」に似た方法論を書いた書籍は見た覚えがないので、この方面に関心のある方には一読をおすすめします。